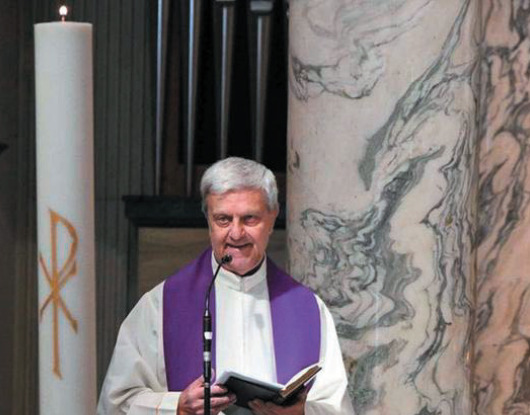

Continua l’intervista di Paolo Ghezzi per cortesia della Fondazione Don Lorenzo Guetti: il sacerdozio dopo la svolta del 68

Io mi affido e mi fido: siamo attesi dalla tenerezza di Dio

Riprendiamo da dove abbiamo interrotto. Parliamo di Don Marcello Farina, che lo scorso ottobre ha compiuto 85 anni. Con lui abbiamo ricostruito la sua infanzia, stavamo dicendo dei due anni di Arco, poi in Duomo a Trento per quattro anni. Ci ha detto che era anche un buon giocatore di calcio, faceva l’ala dell’Invicta. E poi è arrivato il Sessantotto, lo hai vissuto molto vicino a Sociologia!

Direi proprio “dentro”. Quella sera del famoso controquaresimale di Sorbi, in Duomo, stavo dentro il confessionale. Sento un trambusto, vengo fuori e assisto a tutte le situazioni successive. Mi ricordo che ho dovuto consolare il parroco del Duomo, don Bortolotti, che era disperato. L’ho portato a bersi una camomilla su in canonica perché non sapeva più che fare.

Era in effetti così terribile quella predica del quaresimalista francescano padre Sbalchiero?

Mah, erano le solite tiritere, insulse più che significative. Il clericalismo è stupido, prima di ogni altra cosa. Stava cambiando tutto. Ci sono stati anche contrasti, sulla concessione dell’oratorio del Duomo ai contestatori: c’erano fughe in avanti, sconquassi. Col veneziano vescovo Gottardi i fratelli Boato avevano un filo diretto. Poi c’erano i gesuiti di Villa Sant’Ignazio, che hanno dato impulso alla ricerca e al cambiamento.

E dell’insegnamento a Liceo Galilei, dopo la laurea in filosofia a Padova con il professor Berti, che cosa ricordi?

Anni belli. L’insegnamento l’era proprio el me mistér…

Avevi fatto la tesi di laurea su Kierkegaard. Che cosa ti attirava, del grande danese inquieto?

La ricerca come senso e orizzonte della vita quotidiana. La ricerca, addirittura, come condizione del vivere. (Al concorso per la cattedra dei licei, si inserisce Silvano Zucal, “io che da obiettore di coscienza in servizio civile alla Casa di riposo di via Veneto dalla finestra avevo visto spesso il Marcello che insegnava ai suoi liceali, nel Galilei lì di fronte, ho fatto una sintesi della tesi di Farina e di quella di Nicoletti, ambedue su Kierkegaard. E in questo modo sono arrivato in testa alla graduatoria, davanti proprio a Nicoletti. Si vede che il Farina combinato col Nicoletti restituiva un Kierkegaard migliorato dalla sintesi tra i due”).

Poi c’è stata la stagione delle folle di maturi studenti e studentesse all’Università della terza età. Credo che nessuno in nessuna università del genere abbia mai avuto quel successo di pubblico..

È stato bello, c’erano davvero le folle. Anche tanti uomini, coppie, oltre alle signore studentesse appassionatissime. Nell’insegnare agli adulti, la mia idea di fondo era aiutare a trovare le motivazioni, la radice del vivere, perché vale la pena la cultura, perché è importante fermarsi a riflettere. E in questo ho avuto tante gratificazioni, da persone che volevano dare profondità alla loro esperienze umane. Con tutti i limiti, perché non sono mica fioriti sempre i giardini incantati.

Poi hai cominciato a scrivere i libri, anche lì, con esiti importanti. Nel tuo non facile rapporto con le gerarchie ecclesiastiche ha avuto un ruolo anche l’invidia per il tuo successo come docente e come autore?

Credo di sì. Con Gottardi ho avuto un rapporto molto freddo, non c’è mai stata una scintilla, Forse gli toglievo una parte del suo. Con Sartori ci sono stati scontri duri, conservo due letteracce del Giovanni Maria. Una, in particolare, mi accusava, di creare inquietudine…

Che era il tuo merito maggiore…

Sì, non poteva farmi un complimento migliore. E di recente il capo dei vescovi italiani, Zuppi, ha proprio affermato che il cristianesimo è inquietudine. Ma Sartori era un uomo ignorante… Poco feeling ho avuto anche con il Bressan, una volta gli ho dovuto rispondere per le rime. Don Lauro invece mi viene spesso a trovare, in questo periodo, mi sta vicino.

Durante gli anni della predicazione in Duomo, la sera della domenica, affollatissima anche della gente che non frequentava le chiese, hai dato vita di fatto a una “cattedra dei non credenti”, e senza autorizzazione vescovile.

Durante gli anni della predicazione in Duomo, la sera della domenica, affollatissima anche della gente che non frequentava le chiese, hai dato vita di fatto a una “cattedra dei non credenti”, e senza autorizzazione vescovile.

Non avevo nessuna intenzione di mettermi in mostra, dicevo semplicemente le cose che pensavo in quel momento, non volevo sfidare nessuno, esprimevo quel che mi convinceva. Nonostante le apparenze, l’idea di sfida non mi è mai appartenuta. Anche l’allontanamento dal Duomo è arrivato così, senza che lo cercassi, perché, ripeto, non avevo mai messo al primo posto l’idea di un antagonismo precostituito.

E il fatto di cambiare il canone della messa con parole tue, a parte l’omissione della citazione di papa e vescovo: da dove nasceva questo tuo bisogno di andare oltre la lettura del messale?

Dall’idea che la parola, se non risente dell’atmosfera del momento, è vuota. Se non sa percepire la sensibilità diffusa delle persone, a che cosa serve?

Romano Faccini, ex discepolo diventato amico e aiutante di Marcello nella casa di Balbido, ora ci mostra un libro di Severino Vareschi, lo storico, “Chiesa e comunità trentina nel XIX e nel XX secolo”, pubblicato per il suo 75° compleanno, che il vescovo ha portato in dono a Marcello con questa dedica: “Historia magistra vitae? Sì. Per tenere e per mollare. Sempre criticamente, come hai saputo fare e insegnare tu”.

A proposito di storia, c’è un periodo in cui ti sarebbe piaciuto vivere?

Fammi pensare… Forse tra 1200 e 1300, il periodo della ricerca della razio<nalità. Il passaggio da una domanda fideistica a una fondata sulla ragione. Il rasoio di Occam, insomma.

E, a proposito della ragione, dell’intelligenza artificiale dobbiamo preoccuparsi. S’introduce Zucal: “qui c’è una buona notizia, si torna a Platone e all’oralità: l’intelligenza artificiale non può sostituire il dialogo tra due esseri umani, e dunque neppure un esame orale”.

Questo è meraviglioso. Sono d’accordo. Torniamo all’oralità.

Su un’isola deserta puoi portare solo quattro libri per le quattro stagioni da qui all’eternità. Quali libri porti, professor Farina?

Ma se ti dicessi i Vangeli, sarei poco originale? I Vangeli mi basterebbero, non tutta la Bibbia. Secondo libro: Kierkegaard. Cioè la domanda sull’uomo, l’antropologia. Terzo: Nietzsche, che non può essere dimenticato… e che mi ha procurato qualche problema perché ero uno dei pochi che l’amavano. E poi una donna, direi Etty Hillesum, ma potevo dire anche come Arendt, Zambrano, Simone Weil.

Etty perché?

La dignità delle parole di una donna, la profondità e insieme la leggerezza, e il balsamo sulle ferite come parte della rinascita.

Decido io allora gli abbinamenti con le stagioni: l’inverno per le provocazioni taglienti di Nietzsche; Kierkegaard per la difficile speranza della primavera; l’estate per i buoni frutti della Buona Novella. L’autunno per Etty, la geniale ebrea di Amsterdam che non ha saputo odiare i suoi persecutori, Etty con i colori della vita e il presentimento della morte. A proposito di Etty l’ebrea, che effetto ti fa quello che sta facendo Israele, oggi, a Gaza?

Non ci sono vocaboli che lo misurano. Una tragedia. Un vero tradimento.

L’esperienza della malattia, rispetto al problema filosofico e teologico del male, ti ha insegnato qualcosa?

Sì, che la domanda (torno sempre alla domanda), non è aggirabile. La domanda sul male e quella sul senso della vita. La grandezza e la fragilità di una domanda. Perché senza quella domanda, la vita sembrerebbe fatta di eventi di per sé insignificanti. Invece la domanda significa che dentro quell’esistenza ci sei tu.

Guardandoti indietro, quale vita è stata la tua?

Una bella vita, intensa, nel segno dell’apertura e della ricerca, piena di viaggi e di libri e di incontri e di scoperte. Di viaggi e cene e risa con gli amici preti Marco Morelli, Renzo Gardener, Silvio Franch. Silvio era di una fantasia inimitabile. Quando in Sardegna è rimasto incastrato, con la sua pancia, sulle scale strette del nuraghe. Che risate. Che belle memorie.

Un tuo luogo del cuore, o dell’anima.

San Francisco la porto nel cuore, con la sua natura cosmopolita. Ma anche tutta la Germania che ho percorso in lungo e in largo, da Monaco a Lipsia a Wittenberg sulle tracce di Martin Lutero.

Che cosa ci sarà oltre la soglia, Marcello?

Non lo so. Ma mi fido. Mi affido alla “tenerezza accompagnatrice di Dio”. Nel senso proprio dell’abbandono. La tenerezza non ha bisogno di ragioni troppo evidenti. E la tenerezza di Dio non può fallire.

Ma questa idea di tenerezza divina può creare scandalo, di fronte a tanta sofferenza innocente nel mondo: lì come la mettiamo, sospendiamo il giudizio e le risposte?

Sì, non possiamo fare altro, sempre con un margine di possibilità. Non è detta l’ultima parola, non siamo già alla disfatta. Forse semplifico, ma alla fine la tenerezza vincerà… Senza anticipare le risposte, senza voler capire tutto. La vera bellezza è l’idea che siamo attesi. La tenerezza accogliente non ci tradisce.