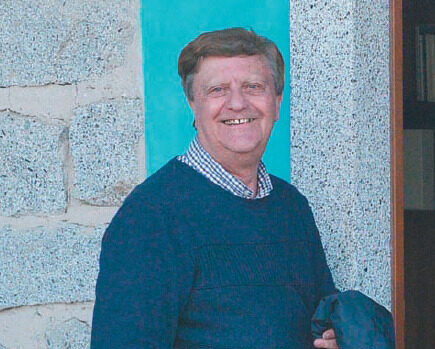

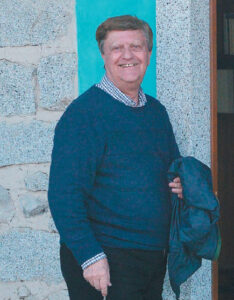

Intervista di Paolo Ghezzi per cortesia della Fondazione Lorenzo Guetti: dalle origini a Balbido alla vocazione in seminario

Le mille parole di Marcello volano nell’aria della sera

Nel paese delle case colorate, la sua è dipinta azzurro cielo, con quelle che sembrano nuvole, e invece sono pietre, che però flottigliano nell’aria. Le parole sono pietre, dice il cartello esplicativo, e questa importanza della Parola e delle parole ha voluto rimarcare l’artista Mario Romano Ricci, dipingendo così, nel 2007, la casa del Farina più famoso di Balbido, nel Bleggio. Un omaggio all’uomo della parola attenta, profonda, umana.

L’intuizione del pittore è giusta: don Marcello, che compie 85 anni l’11 ottobre 2025, ha prodotto milioni di parole nei suoi sessant’anni di lavoro da prete e filosofo, ma sono parole che non vanno a fondo nel Sarca, sono parole come ciottoli che rimbalzano sull’acqua e che hanno aiutato migliaia di persone, dai suoi primi studenti ai suoi ultimi parrocchiani, a volare alto e ad apprezzare l’altezza delle parole in libertà di un uomo libero.

Perché questo è ed è sempre stato Marcello Farina da Balbido nel Bleggio, nato a Riva del Garda l’11 ottobre 1940.

Che oggi, alla prova dell’età che avanza, e delle malattie che l’accompagnano, si è reso disponibile a raccontarsi. Davanti a un giornalista che è stato anche suo fortunato editore (con il Margine fondato con Vincenzo Passerini) e a un comune amico filosofo, Silvano Zucal, che condivide la stessa passione per il tema della nascita e del rinascere, che è poi la vocazione di ogni essere umano. Un essere finito e mortale (fin dal primo giorno si avvicina alla sua fine) eppure chiamato ogni giorno a rinnovare la sua scommessa di vita. Infinita.

Marcello ha dialogato con noi con quella sua voce tranquilla e musicale, che è il tratto distintivo del suo racconto del mondo, e il marchio di un insegnamento che ha lasciato un segno, forte e gentile, in tutti quelli che l’hanno ascoltato in tutti questi lunghi anni.

Cos’è Balbido, per te, Marcello?

Cos’è Balbido, per te, Marcello?

Balbido è il momento, come potrei chiamarlo?, della sincerità, ecco. Da una parte la sua piccolezza e nello stesso tempo lo stimolo a non fermarsi. A cercare di dare senso anche a questa piccolezza, a valorizzarla. Cercando di capire che cosa sta succedendo, insieme e accanto.

Dalla finestra del tuo soggiorno, si vedono tetti, prati, montagne. Descrivici che cosa vedi da qui.

Le Giudicarie esteriori sono una conca meravigliosa, che nello stesso tempo apre gli orizzonti ma riesce anche a segnarne i confini, a concentrare lo sguardo. Da qui si vede la Val Marcia, il passo del Ballino, il Banale, il Lomaso, Ponte Arche e la Valle del Limarò. È una conca meravigliosa da cui si dipartono itinerari che ci consentono di conoscere tutto il Trentino meridionale, ecco.

È la terra di don Lorenzo Guetti. E torniamo alle nostre radici. Qual è l’importanza di questo prete che la maggior parte dei giovani trentini, probabilmente, non ha mai sentito nominare?

Il saper vivere con la gente, dentro la comunità, rispondendo alle domande che nascevano tutti i giorni a quell’epoca: la sopravvivenza, l’idea di eguaglianza, le opportunità di sviluppare le proprie capacità, una comprensione globale dell’essere umani. Grandioso è il Guetti. Se penso alle Giudicarie Esteriori oggi e 150 anni fa, la fatica di trovare aperture: e lui le ha trovate. Si è immaginato una storia diversa, vivendo lì dove ci si trova, non inventando un mondo a parte. Una personalità di straordinario valore.

Balbido, che ti ha dato la vita, ha una storia particolare.

Sì, Balbido, a differenza di tanti altri paesotti, ha una sua storia originale perché nel Medioevo una famiglia di Padova – i Crosina – ha trovato rifugio qui, per sfuggire a Ezzelino da Romano durante il periodo delle guerre fratricide dei Comuni. A questa famiglia veneta deve la sua notorietà. E i Crosina oggi continuano la storia: c’è don Silvio, che fa il sacerdote a Vienna; e il mio amico Giorgio, un genio dell’informatica, di un’umanità straordinaria.

I tuoi genitori che cosa facevano?

Mio padre, Giuseppe Fortunato, chiamato Fortunato per distinguerlo dagli altri quattro Giuseppe Farina di Balbido, ha fatto di tutto, por’om, era un senza mestiere anche perché è stato in guerra per dieci anni, dall’Impero del 1936 al 1945. Soldato semplice di fanteria, una di quelle storie di anonimato totale, tra Africa e Venezia Giulia, confine orientale. Mia mamma, Antonietta Battaglia, era maestra elementare e da qualche anno la sua famiglia si era trasferita da Padova al Trentino. Si vede che facevo fatica a venir fuori perché io, il primo figlio, sono nato in ospedale a Riva del Garda, mentre le mie quattro sorelle, successivamente, sono nate tutte in casa. Carla (che a Cavrasto ha avuto otto figli), Verdiana, Biancamaria e Lidia, la più giovane e quella che non c’è più. Madre di mio nipote Alessandro che abita qui sotto con Natasha, moldava.

La tua vena filosofico-esistenziale da chi viene?

Da mia mamma, una donna di una umanità profonda, straordinaria. Non vorrei fare il tragico ma io ho sempre in mente un momento della mia vita, qua sotto, sul pontesèl che porta alle scale. Il giorno del funerale della mia mamma, avevo quindici anni, adesso esagero ma su quel pontesèl mi sono sentito morire. Mi sono sentito perduto: quella immagine ce l’ho così profonda, dentro. Era lei la mia forza. E la ferita di quel distacco l’ho conservata sempre.

Sulla scelta del seminario la mamma aveva avuto un’influenza?

Non direi, mi sono imposto un po’ io, per quel che si può imporre un undicenne. Lei voleva che studiassi, certo, e il seminario, allora, nei nostri paesi, era una scelta quasi normale per chi aveva voglia di studiare. Io ce l’avevo.

E qual è stato il primo impatto con il mondo, allora sicuramente angusto, del seminario?

Devo dire che non ho avuto problemi di inserimento e di convivenza. Ma senza dubbio la Chiesa di allora, a metà anni Cinquanta, era l’omogeneità più omogenea che si potesse immaginare, non esisteva fantasia, era già tutto preordinato e precomandato. Direi che dominava una staticità pressoché assoluta, anche nella ricerca spirituale. Erano gli anni del conformismo più bieco.

Con l’eccezione forse di don Eugenio Bernardi, suggerisce Zucal.

Sì, in effetti era l’unica voce diversa. Per un periodo fu anche direttore spirituale del Seminario, ma sempre con una sensibilità che lo discostava dalla omogeneità pretesca. Una profondità tutta sua.

La tua ordinazione avviene nel 1965, al culmine del Concilio Vaticano II.

Sì, siamo stati la prima generazione di preti conciliari. Per noi il Vaticano II era il senso del cambiamento epocale, dell’apertura mentale, della ricerca come superamento delle posizioni standardizzate, del coraggio di pensare in modo dinamico. Si andava a sgretolare la compattezza di una Chiesa padrona.

Giovanni XXIII l’avete percepito subito come una grande novità per la Chiesa?

Sì, subito. Mi ricordo un nostro viaggio a Roma, da seminaristi, e io che sfregavo il il mio giornale sulla schiena del papa, per “santificarlo”. E poi anche Paolo VI, la profondità della sua riflessione.

Sono rimaste amicizie profonde di quei tempi?

Sì, certe relazioni umane sono durate a lungo, anche se in seminario bisognava stare attenti a parlare e a praticare legami di amicizia, un termine che era ambivalente e poteva indicare anche rapporti troppo stretti. La paura delle cosiddette amicizie particolari era una cosa folle. Guai a turbare una vita così tranquilla, preordinata, senza sussulti, come quella del seminario maggiore a Trento. Prima del Sessantotto.

Proprio in quegli anni le prime esperienze da prete. Ne conservi un bel ricordo?

Bellissimo ricordo. Da cappellano di Arco, il mio primo intento è stato quello di stare sulla strada e immaginare che cosa pensava la gente che passava di là. Ascoltavo quello che dicevano. E la mia conclusione fu: “no i m’ha ensegnà nient”. Tradotto in altri termini: il mondo era diverso da come ce l’avevano raccontato. E questa scoperta ce l’ho dentro, vivissima: ad Arco, al mio primo incarico da prete, ho sperimentato che ci avevano raccontato un mondo falso, non esistente, fasullo, vuoto (ridacchia) – ma forse esagero, mi faccio più bravo di quel che ero.

E poi? Poi continuiamo l’intervista qui…